Abbiamo fatto l’abitudine a tutto, e questo sta diventando un problema serio. La routine della vita moderna, caratterizzata da un flusso costante di informazioni, ci ha indotti a diventare spettatori passivi di tragedie umane, fino a farle sembrare eventi lontani, irreali, come se appartenessero a un’altra dimensione. La notizia della guerra, della distruzione e della morte non suscita più in noi la stessa indignazione e preoccupazione di un tempo. Se riflettiamo sulle parole di Hannah Arendt, che in La banalità del male analizza l’incapacità degli uomini di riconoscere la gravità del male quotidiano, possiamo comprendere come l’assuefazione alla violenza e all’ingiustizia diventi una forma di rassegnazione. La brutalità delle guerre, che una volta ci avrebbe scossi fino al profondo, oggi ci lascia indifferenti, schiacciati dal peso della nostra stessa impotenza.

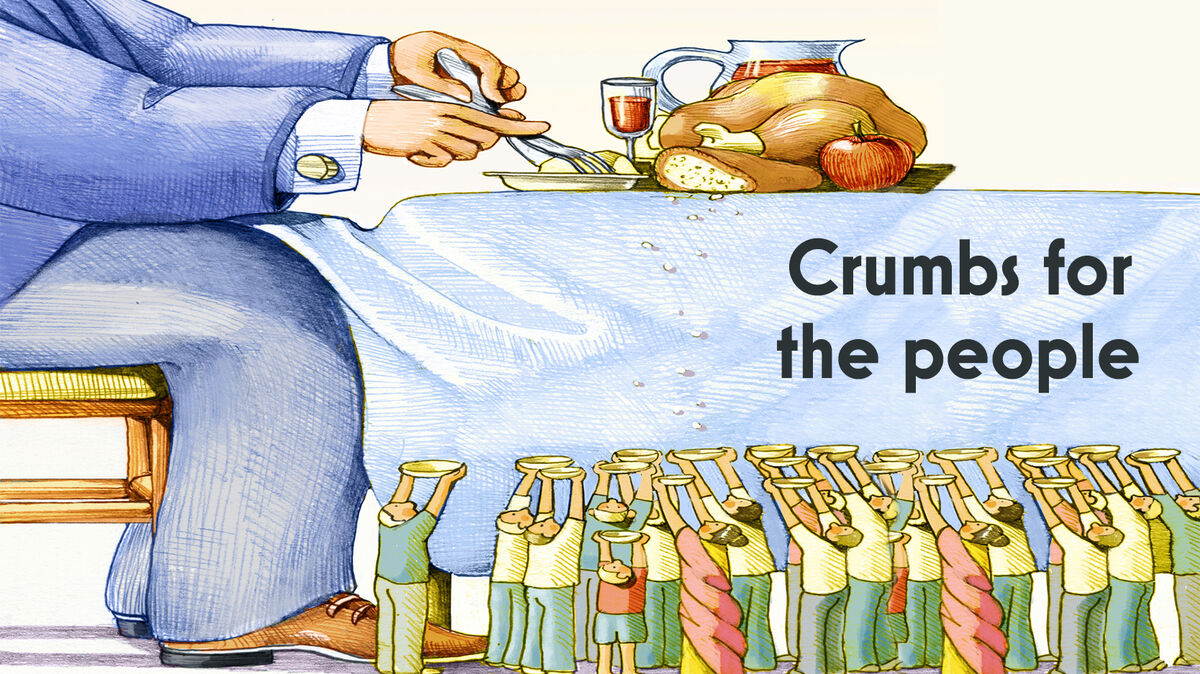

La tragica realtà dei conflitti, che devastano le popolazioni inermi, sembra ormai relegata a una serie di dati e statistiche da commentare in modo quasi distaccato, senza la compassione che avrebbe meritato. Si è instaurato un meccanismo in cui le vere vittime delle guerre, quelle persone che perdono tutto, vengono messe in secondo piano rispetto agli interessi geopolitici e alle strategie internazionali. Le guerre, come ci ricorda il filosofo tedesco Theodor Adorno, sono un segno di un malessere più profondo, che non riguarda solo le contese tra nazioni, ma una crisi esistenziale della società stessa, incapace di fermarsi a riflettere su cosa sia veramente importante. La cultura della guerra diventa così parte di un ordine simbolico che accetta come normale l’orrore, che lo sussume nel suo linguaggio tecnico e impassibile.

Chi si sente al sicuro dalle guerre – chi vive lontano dalla violenza diretta – osserva con orrore i reportage di popoli, come i cittadini palestinesi, che si aggrappano alla speranza tra le macerie del loro Paese. La loro sofferenza non è più un’emergenza emotiva, ma una tragedia che diventa parte del panorama globale, che ci riguarda solo per il tempo di un notiziario o di un reportage. Eppure, come osserva Zygmunt Bauman, la nostra indifferenza è figlia della “liquidità” della nostra società, in cui le emozioni sono consumate e poi dimenticate velocemente, come in un flusso continuo di immagini e informazioni. Le tragedie sono ridotte a una sorta di intrattenimento emotivo, che si esaurisce nell’attimo in cui cambiamo canale, come se non fossero altro che una parte di una lunga serie di spettacoli che scorrono davanti ai nostri occhi.

In effetti, la rapida alternanza tra eventi drammatici e futili spettacoli televisivi, come il Grande Fratello, non fa altro che accelerare questa spirale di disimpegno. La nostra società, nella sua iperconnessione, sembra avere una capacità crescente di dimenticare e di svuotare le esperienze del loro vero significato. Il filosofo francese Jean Baudrillard parlava di simulacri e di iperrealtà, dove la percezione della realtà è continuamente manipolata dai media, creando una realtà parallela che non ha più contatto con la sofferenza reale, ma è anzi sostituita da immagini confezionate per il consumo immediato. Così, le vere tragedie umane, se non vengono dimenticate subito, sono comunque spersonalizzate e rese irrilevanti.

Ma davvero tutto questo ha un senso? Se consideriamo la riflessione di Albert Kriekemans, che suggerisce che la tecnologia e la società contemporanea ci hanno portato a vivere in un “tempo senza memoria”, la domanda non è se esista un senso, ma quale sia il nostro ruolo in questa nuova forma di disumanizzazione. La nostra abitudine all’indifferenza, la nostra separazione dalla sofferenza altrui, non è solo il risultato di un sovraccarico informativo, ma di una crisi più profonda di empatia e responsabilità. Come se ogni evento tragico fosse solo un’ombra nella lunga scia di immagini che consumiamo ogni giorno, e la nostra capacità di provare compassione fosse progressivamente indebolita dalla stessa struttura della nostra esistenza.

In questo contesto, la domanda che dobbiamo porci non è se il mondo sia ancora capace di fare fronte alla sofferenza altrui, ma se noi, come individui e come società, possiamo ancora sviluppare una forma di consapevolezza che non si lasci sopraffare dall’abitudine. Se siamo in grado di riscoprire l’importanza di un’etica della cura, che non sia solo reattiva ma proattiva, in grado di affrontare le questioni politiche ed esistenziali con la serietà e la responsabilità che richiedono.